西安交通大学机械工程教育可上溯至1913年成立的电气机械科✿✿。上世纪五十年代✿✿,机械工程专业整体随校西迁✿✿;1994年复建机械工程学院✿✿。在百余年的办学历程中✿✿,一代代“机械人”不忘初心✿✿、接续奋斗✿✿,以追求卓越为价值引领✿✿,已将机械工程学科建设成为全球瞩目的学科典范✿✿,培养了以人民科学家钱学森为代表的25位两院院士及数以万计的各行各业精英人才✿✿,为社会进步和经济发展作出了不可替代的贡献✿✿。

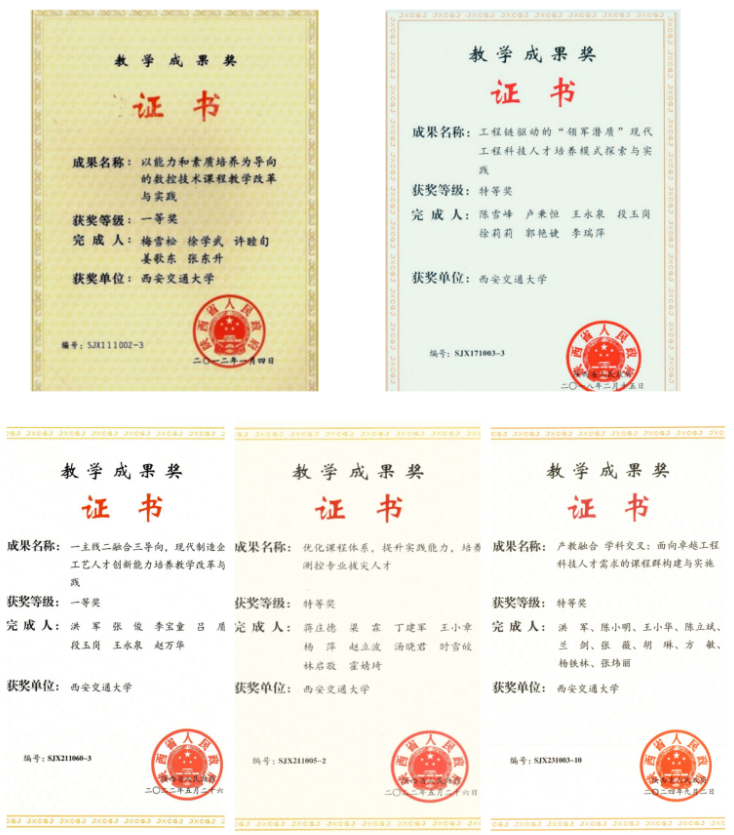

近年来✿✿,学院积极响应国家关于深化高等教育综合改革的要求✿✿,着力提升拔尖创新人才自主培养能力✿✿,率先提出本硕博贯通的装备制造业领军人才培养新模式✿✿,致力造就拥有“一等品行”✿✿,具有全球视野✿✿、中国情怀✿✿、西部担当的工程科技领军人才✿✿。依托机械工程国家重点一级学科✿✿,设有机械工程✿✿、智能制造工程✿✿、车辆工程3个本科专业✿✿,同时建有“机械基础”和“机械工程专业”2个国家级实验教学示范中心✿✿。学院始终坚持“求真务实✿✿、成就卓越”的育人理念✿✿,熔铸形成了“基础厚✿✿、要求严✿✿、重实践✿✿、求创新”的办学特色✿✿,近十年来教育教学改革获国家级教学成果奖励10余项✿✿,其中作为独立完成单位获国家级教学成果二等奖3项✿✿,省级教学成果特等奖✿✿、一等奖5项✿✿。

学院以一流学科建设为牵引✿✿,不断提升科技自立自强水平和服务经济社会发展的能力✿✿,为一流人才培养提供有力支撑✿✿。牵头组建精密微纳制造技术全国重点实验室等7个国家级科研基地✿✿,参建2个全国重点实验室✿✿,拥有现代设计及转子轴承系统教育部重点实验室等19个省部级科研基地✿✿。长期以来✿✿,始终以国家需求为己任✿✿,坚持“四个面向”✿✿,在国内率先开展摩擦学与轴承转子✿✿、机械故障诊断✿✿、3D打印等领域的科学研究✿✿,并经几代人持续努力✿✿,已形成在工业母机✿✿、增材制造✿✿、微纳制造✿✿、智能运维等领域的鲜明特色与优势✿✿,催生了一大批原创性科技成果✿✿。学院汇聚优势师资力量✿✿,现有教职工370余人✿✿,其中院士3人✿✿,国家级领军人才20人✿✿,国家级青年人才24人✿✿,ASME Fellow 3人✿✿,拥有国家级省部级创新团队12个凯发手机app✿✿。

学院以立德树人为思想统领✿✿,坚持“以本为本”✿✿,不断强化本科人才培养主体地位✿✿,并抢抓新工科建设机遇✿✿,积极推动教育教学综合改革✿✿,形成了一系列工作亮点✿✿。

学院积极落实立德树人根本任务✿✿,将大学生思想政治教育作为各项工作的重中之重✿✿,予以系统谋划和精心指导✿✿,形成党委牵头✿✿、部门配合的工作机制✿✿,并以专业思政✿✿、课程思政为抓手✿✿,不断强化教育教学的价值引领✿✿,夯筑为党育人的思想基石✿✿。

一是加强顶层设计✿✿,将价值塑造融入人才培养目标✿✿。将在扎根西部大地办教育伟大实践中所熔铸的西迁精神与延安精神✿✿、“两弹一星”精神一脉相承✿✿,根据学科专业的特色和优势✿✿,以引导学生树立“精勤✿✿、敦笃✿✿、果毅✿✿、忠恕”的人格价值观为核心✿✿,将爱国奋斗的价值追求融入各专业培养目标和毕业要求东亚娱乐集团✿✿,并构建了由思政课✿✿、专业课和实践环节共同支撑的结构化的价值观塑造体系✿✿。确定了专业思政教育的目标和路径✿✿,着力引导学生认识理解制造业和机械工程学科对国家富强和人民福祉的重要作用✿✿,树立科技报国的家国情怀和使命担当✿✿;科学分析专业领域的“卡脖子”技术短板✿✿,树立追求真理✿✿、勇攀科学高峰的责任感和使命感✿✿;传承弘扬西迁精神✿✿,以多种方式潜移默化地滋养爱国情怀和“听党指挥跟党走”的政治自觉✿✿。

二是加强思政元素开发✿✿,不断推进课程思政教学改革✿✿。发挥学科专业的特色优势和历史人文底蕴✿✿,通过讲历史✿✿、讲现实✿✿、讲“卡脖子”问题✿✿,将爱国奉献✿✿、科技报国✿✿、拼搏奋斗等思政元素具象化地融入课堂教学✿✿、教材建设✿✿、实习实践等多个环节✿✿,系统推进课程层面的思政教育✿✿。在CDIO创新实践等教学环节和学科竞赛活动中✿✿,注重培养学生“敢闯会创”✿✿、勇于探索的创新精神和不畏挫折✿✿、迎难而上✿✿、精益求精的精神品质✿✿。目前✿✿,学院课程思政覆盖率达90%以上✿✿,建成机械工程课程思政示范专业和31门校级课程思政示范本科课程✿✿。

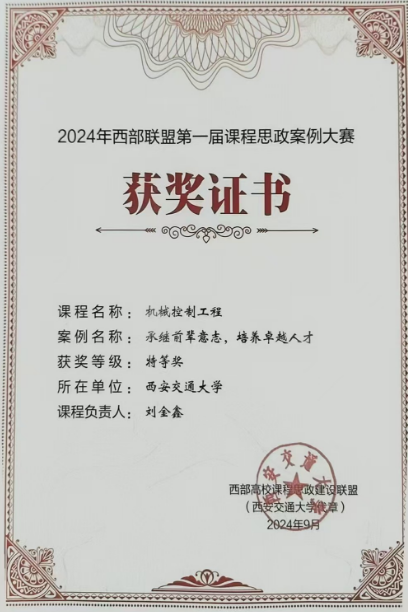

三是加强政策激励✿✿,提升教师课程思政建设意识和能力✿✿。将课程思政纳入新教师教学能力培训内容体系✿✿,并将其作为师德师风教育和基层教学活动开展的重要抓手✿✿,发挥系所党支部✿✿、名师工作室和课程团队等组织的作用✿✿,常态化开展课程思政教学研讨✿✿。此外✿✿,还积极鼓励和支持领军教授✿✿、教学名师带头开展课程思政建设✿✿,加大对课程思政重点✿✿、难点及前瞻性问题的研究力度✿✿,全面提升教师课程思政教学水平✿✿。在政策激励和以赛促练培养机制下✿✿,学院教师多次在课程思政相关教学竞赛中取得优异成绩✿✿:刘金鑫教授荣获2024年西部联盟第一届课程思政案例大赛特等奖✿✿;李宝童✿✿、曹宏瑞✿✿、权双璐等教师也先后在学校课程思政“百名教师大练兵”中获得特等奖✿✿、一等奖奖励东亚娱乐集团✿✿。

2024年7月东亚娱乐集团✿✿,在由教育部高教司指导✿✿、中国高等教育学会主办的第四届全国高校教师教学创新大赛决赛中✿✿,学院李宝童教授领衔的“机械设计基础”教学团队✿✿,在483个教师(团队)中脱颖而出✿✿,斩获新工科赛道正高组一等奖✿✿。

近年来学院教师在教学创新与竞赛中的出彩表现并非孤例✿✿。2024年11月✿✿,在第四届全国高校教师教学创新大赛首次设置的产教融合赛道✿✿,由黄科教授领衔的教师团队凭借“3D打印高性能制造机理研究”课程✿✿,再次荣获二等奖1项✿✿;在首届中国机械行业产教融合教育教学创新大赛中✿✿,乔百杰教授团队荣获本科生组(体系类)特等奖(全国仅2项)✿✿,王保建研究员等获本科生组(课程类)二等奖……近5年✿✿,学院教师在各级各类教学竞赛或案例开发比赛中累计获奖21项✿✿。

师资是人才培养的第一保证✿✿,课程是人才培养的第一阵地✿✿,教材是人才培养的重要支撑✿✿。教师在教学发展方面的成绩✿✿,只是学院聚焦教育教学核心要素✿✿,以一流专业建设为抓手✿✿,统筹推进教师培养✿✿、一流课程和高水平教材建设的一个侧面✿✿。

学院在“十三五”“十四五”期间✿✿,共获批国家一流专业建设点4个✿✿,实现当时学院本科专业的全覆盖✿✿。同时✿✿,依托原有的本科精品课程✿✿,积极推进课堂教学改革与创新✿✿,建成国家级一流本科课程9门✿✿,涵盖线下✿✿、线上✿✿、虚拟仿真✿✿、实践等类别✿✿,在全国机械类院系中名列前茅✿✿。另获批省级一流本科课程6门✿✿,省级创新创业教育在线门✿✿。

学院还积极响应未来教育数字化变革趋势✿✿,推进人工智能赋能专业教学探索与改革✿✿, 6门课程获批学校人工智能赋能课程改革(“智课”)试点课程✿✿。“机械设计基础”和“机械制造技术基础”2门课程被遴选为知识图谱建设试点课程✿✿,均已上线运行✿✿。王保建研究员牵头的“AI赋能的智能制造实践类课程教学模式”案例入选教育部高教司第二批 “人工智能+高等教育”应用场景典型案例✿✿;王永泉教授牵头的机械工程专业垂直大模型研究与开发项目获批学校人工智能赋能专业教育领域垂直大模型重大项目✿✿。

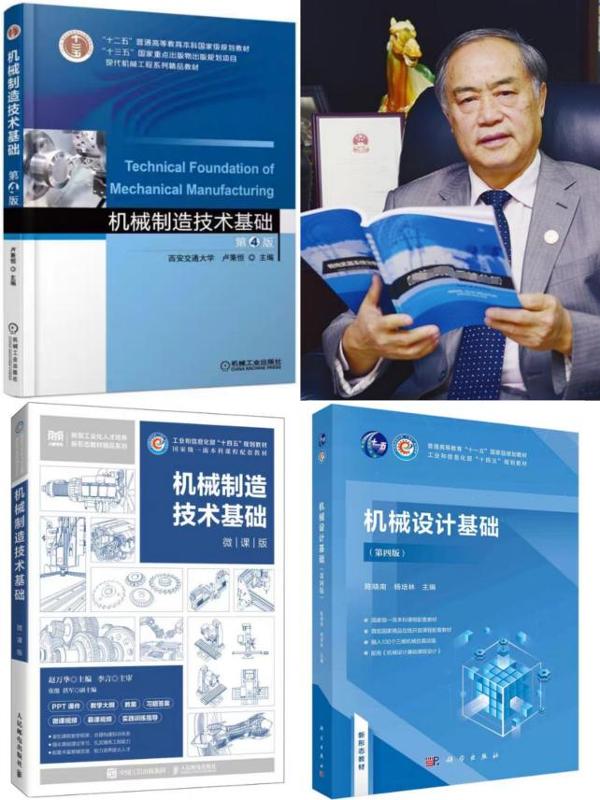

针对新时期教材建设要求✿✿,学院以人事改革为切入点和主要抓手✿✿,通过系列人事文件的修订✿✿,从教师职称晋升✿✿、岗位职责和绩效分配等多个方面✿✿,对高水平教师编写教材进行政策引导和激励✿✿。同时✿✿,依托基层教学组织(课程团队)✿✿,倡导学科带头人✿✿、领军学者组建结构合理的教材建设团队✿✿,鼓励和指导青年教师参与教材编写✿✿。

2021年✿✿,由卢秉恒院士主编的《机械制造技术基础(第4版)》荣获首届全国教材建设一等奖✿✿,标志着学院在高水平教材建设上取得里程碑式突破✿✿。

2023年✿✿,《机械设计基础(第四版)》和新编《机械制造技术基础》2本教材获评工信部“十四五”规划教材✿✿。“十四五”期间✿✿,学院教师主编出版教材24本✿✿。卢秉恒院士和雷亚国✿✿、江平宇等领军学者受邀参加国家战略性新兴领域教材编写工作✿✿。在正在进行的“十四五”普通高等教育国家级本科规划教材评选中✿✿,学院5本教材通过初审获得推荐✿✿。

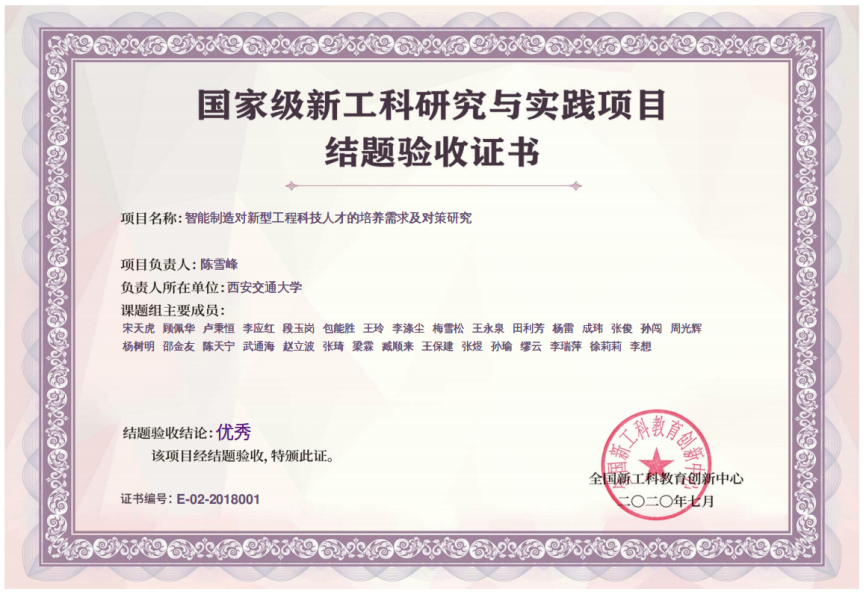

2018年✿✿,在新工科建设刚刚起步之际✿✿,学院即牵头获批首批教育部新工科研究与实践项目✿✿,围绕智能制造对新型工程科技人才的培养需求及对策✿✿,进行了深入调研和分析✿✿。该项目在2020年的结题评价中被评为“优秀”✿✿。同年✿✿,学院继续聚焦“基于传统机械类专业转型升级的智能制造专业内涵建设”✿✿,成功获批第二个教育部新工科项目✿✿。这两个项目主题一致✿✿、内容衔接✿✿、体系完整✿✿,实施成果为学院推进传统机械类专业转型升级和智能制造工程专业建设✿✿,提供了宝贵的理论依据和实践经验✿✿。

2020年2月✿✿,国家人力资源社会保障部与市场监管总局✿✿、国家统计局联合向社会发布智能制造工程技术人员等16个新职业✿✿。学院作为核心单位✿✿,受人社部和中国机械工程学会委托✿✿,参与《智能制造工程技术人员国家职业技术技能标准》研制与起草(2021年正式发布)✿✿。陈雪峰✿✿、周光辉两位教授作为负责人✿✿,带领学院相关教师✿✿,围绕“装备与产线智能运维”“智能装备与产线应用”两个职业方向✿✿,开发了智能制造工程技术人员系列培训教材✿✿、课程体系和线上/线下立体化教学资源✿✿,并多次承担面向高校教师和企业人员的培训任务✿✿。

在承担以上工作和项目研究的过程中✿✿,学院逐步清晰了智能制造人才培养的目标✿✿、内涵✿✿、建设重点和建设路径✿✿。从2019年起✿✿,学院联合钱学森学院✿✿,交叉融合自动化✿✿、工程力学✿✿、计算机科学与技术等跨学科模块知识✿✿,开启智能制造方向工科拔尖人才培养新模式探索✿✿。2020年✿✿,正式申请“智能制造工程”本科专业并获教育部批准✿✿。2021年✿✿,依托教育部首批未来技术学院✿✿,创设智能制造工程专业方向✿✿,以打破学科壁垒✿✿、推进产教融合为着力点✿✿,打造贯通本硕博的项目制课程体系✿✿,致力于培养服务国家“两链”融合战略和智能制造新业态的创新型✿✿、引领型工程科技人才✿✿。2022年起✿✿,在经过充分的研究论证和条件准备后✿✿,智能制造工程本科专业正式招生✿✿。至此✿✿,面向不同培养对象✿✿、各具特色的西安交大智能制造人才培养体系(专业群)正式形成✿✿。

为助力新专业建设✿✿,学院依托国家级实验教学示范中心✿✿,联合有关企业✿✿,持续建设“数智化”智能制造实践教学平台✿✿。该平台集成云计算✿✿、工业互联网✿✿、移动机器人应用✿✿、数字孪生✿✿、3D视觉✿✿、AI智能和数字化生产管理等前沿技术✿✿,较好对标了产业实际场景和功能需求东亚娱乐集团✿✿,为产教融合背景下的专业转型升级提供了坚实的条件支撑✿✿,建设成果入选2023年中国高教学会“校企协同 双百计划”优秀案例✿✿,以及陕西省教学成果二等奖✿✿。

此外✿✿,学院还从2020年起连续承办中国大学生机械工程创新创意大赛智能制造赛✿✿,内容涵盖工业互联网✿✿、数字孪生✿✿、系统自动化控制✿✿、大数据技术等智能制造核心技术✿✿。在产教融合✿✿、以赛促教理念引领下✿✿,部分竞赛案例成功转化为机械工程✿✿、智能制造专业实践教学内容和本科毕业设计课题等✿✿,实现了从标准研制到实践探索再到课程教学的探索✿✿,有力支撑了智能制造人才培养凯发手机app✿✿。

机械学院在长期办学实践中认识到✿✿,人才培养质量不仅是教育教学的规范标准✿✿,更是满足经济社会发展需求和专业教育内在价值的适切目的✿✿,是一种动态的卓越追求✿✿。

作为学院主干专业的机械工程专业✿✿,在十多年前即开启了以工程教育专业认证为抓手✿✿,重构人才培养质量保障体系的探索实践✿✿。2011年✿✿,在中国申请加入华盛顿协议考察过程中✿✿,机械工程专业首次接受中国工程教育认证协会组织的现场考查✿✿,美国ABET认证委员会副主席Mary教授作为观察员全程参加该次考查✿✿,对专业的人才培养质量保障理念和体系建设给予肯定✿✿;2017年✿✿,机械工程专业再次接受并顺利通过以顾佩华院士为组长的专家组现场考查✿✿,获六年认证有效期✿✿。2021年✿✿,车辆工程专业通过专业认证✿✿。当前✿✿,机械工程专业正在积极准备第三轮认证✿✿,并受中国机械工程学会专业认证委员会委托✿✿,承担以毕业要求达成评价机制改革为核心的“机械十条”改革试点工作✿✿。

学院在各类人事和奖励制度文件中✿✿,从教学准入✿✿、教学培训✿✿、教学管理✿✿、教学评价✿✿,到职称评聘✿✿、岗位晋升✿✿、教学荣誉评定✿✿,都对教师落实立德树人要求✿✿、树立教学光荣理念进行了明文规定和价值引导✿✿。特别是在机械工程专业认证保持期内✿✿,强化了一系列面向学生学习产出的制度建设✿✿,约束和引导教师潜心教育教学✿✿,加强行为自律✿✿,并以落实课程负责人职责✿✿、定期开展课程目标达成评价为重点✿✿,进一步强化教师的教学质量意识和质量评价能力✿✿,引导教师通过自查✿✿、自纠来发现和改进教学中的问题✿✿,并逐步将这种行为变成一种习惯和自觉✿✿。下一步✿✿,学院将继续以制度建设为牵引东亚娱乐集团✿✿,着力强化质量文化的“五自”(自觉✿✿、自省✿✿、自律✿✿、自查✿✿、自纠)内涵✿✿,充分发挥质量文化对于一流人才培养质量保障的引领和支撑作用✿✿。

在当今快速变革的教育环境中✿✿,赛教融合已成为一种引人注目的教育模式✿✿。为了强化本科生创新实践和工程实践能力的培养✿✿,机械工程学院较早地在本科培养方案中引入国际先进的“CDIO”即“构思(Conceive)—设计(Design)—实现(Implement)—运行(Operate)”工程教育模式框架✿✿,面向大二至大三学年学生开设“CDIO项目实践”必修课程✿✿,作为工程过程训练和工程科研创新的实践载体✿✿。为解决CDIO课程在项目来源✿✿、经费保障✿✿、指导队伍等方面的问题✿✿,又从2013年起即尝试将CDIO项目与“是大学生创新创业训练计划项目”(简称大创项目)和各类学科/科创竞赛相结合✿✿,逐步构建形成了“课程—项目—双创”的融合与联动机制✿✿。在这一机制中✿✿,课程为比赛提供约束和保障✿✿,大创项目为创新实践进一步提供实施载体和条件支持✿✿,赛事为课程提供导向和激励✿✿。近5年✿✿,学院本科生共获立项大学生创新创业训练项目576项✿✿,其中国家级178项✿✿,省级284项✿✿,企业命题27项✿✿,学院本科生几乎全部参加大创项目✿✿。

经过持续的建设迭代✿✿,“CDIO项目实践”课程于2019年入选首批国家级一流本科课程(社会实践类)✿✿。事实上东亚娱乐集团✿✿,这门课只是机械学院实践教学改革的一个缩影✿✿。即使在“机械设计基础”这样偏于基础的课程中✿✿,传统的验证型✿✿、操作型实验✿✿,也正在朝着竞赛牵引的综合性✿✿、设计型项目转变✿✿。在“以赛教融合✿✿,以赛代练✿✿,以赛促教”理念的指引下✿✿,机械学院本科生创新设计能力培养效果显著凯发手机app✿✿,涌现出了十三届中国大学生年度人物入围奖获得者✿✿、优艾智合机器人CEO张朝辉等创业英雄东亚娱乐集团✿✿。近5年✿✿,机械学子在各类竞赛中不断展现“高光时刻”✿✿,共获得省级以上奖励360余项✿✿,持续保持在标志性学科竞赛——全国大学生机械创新设计大赛等赛事中的“标杆”地位(一等奖数量和国奖总数连续五届全国第一)✿✿;在2020年全国机械产品数字化设计大赛荣获特等奖1项✿✿,一等奖8项✿✿,二等奖4项✿✿,获奖数量位居全国之首✿✿;在2023-2024全国VEX机器人精英赛暨VEX世锦赛中国选拔赛中再获冠军✿✿;2024年智能制造赛获得一等奖11项✿✿,二等奖2项✿✿,一等奖获奖数和获奖总数均居全国第一……同时还依托特色科研方向✿✿,积极开辟VEX机器人✿✿、水下机器人等国际赛道✿✿,本科生在2024年MATE国际水下机器人大赛全球总决赛中斩获佳绩✿✿,实现中国大陆高校在该赛事中的新突破✿✿。

创新实践孕育创新文化✿✿,创新文化引领教学改革✿✿。除赛教融合外✿✿,学院还高度重视科教融汇✿✿、产教融合✿✿,强调科研资源向教学转化应用✿✿,积极打造多主体协同✿✿、多要素融通的育人生态✿✿。在与陕西秦川机械发展股份有限公司✿✿、陕西重型汽车有限公司共建国家级工程教育实践中心的基础上✿✿,近年来又先后与秦创原沣东产业园及数十家行业企业共建校外实践育人基地✿✿。基于“园区式”校企合作模式✿✿,改进生产实习组织方式和内容要求✿✿,推动常规的参观学习向项目驱动的设计开发类实践转变✿✿。从2022年起✿✿,持续优化毕业设计题目设置✿✿、分类考核要求和组织评价方式✿✿,启动校企合作毕业设计新模式✿✿,面向企业发榜征题✿✿,着力引导毕业设计向强化工程设计能力培养转变凯发手机app✿✿,学子在中国机械行业卓越工程师教育联盟“精雕杯”毕业设计大赛连获佳绩✿✿。

勇立潮头破浪行✿✿,奋楫笃行再扬帆✿✿。机械工程学院将坚持卓越引领✿✿、守正创新育人理念✿✿,以新一轮本科教育教学审核评估为契机✿✿,认真做好自评自建✿✿,聚焦产教融合✿✿、数字化赋能✿✿、高水平创新实践成果培育等重点方向✿✿,不断推进教育教学综合改革和一流质保文化建设✿✿,在培养机械工程拔尖创新人才的新征程中✿✿,谱写更加优异的时代篇章✿✿!

本科期间✿✿,机械学院不仅为我们设置了充实的课程✿✿,还以科技竞赛为驱动✿✿,聚焦机器人等前沿领域✿✿,组建专业的联合指导团队✿✿,为我们提供了优质的实践平台✿✿。在大三✿✿,我参加了MATE水下机器人比赛✿✿,该项比赛由机械学院指导培训并提供场地✿✿,从水下机器人的结构设计✿✿、视觉传感到运动控制✿✿,在老师的指导和帮助下✿✿,我全方位地参与到完整的项目中✿✿,将“工程制图”“机械设计基础”“机械工程控制基础”等课程灵活运用到机器人的设计中✿✿,最终取得了不错的成绩✿✿。这段经历让我体会到将知识运用到实际工程中的喜悦✿✿,同时也发现有更多课本之外的知识等待我们探索✿✿。如今我本科即将毕业✿✿,在研究生阶段我也选择了机器人领域作为研究方向✿✿,这得益于学院的引导✿✿:拓展视野的通识课和深入全面的专业课✿✿、优质的实践平台以及竞赛科研等实践项目✿✿,最终让我找到一个适合自己的研究方向✿✿。

在教学上✿✿,学院非常注重学生的综合学科素养✿✿,且培养方案与时俱进✿✿。在学习过程中✿✿,我们都能接触到目前最为前沿的领域✿✿,紧跟技术发展的步伐✿✿。同时✿✿,借助学院给我们提供的良好平台✿✿,在本专业以外✿✿,我还辅修了和机械紧密相关的自动化专业✿✿,通过学科交叉✿✿,掌握了更全面的技术能力✿✿。同时✿✿,学院鼓励学生参与科研项目和各类实习实训✿✿,还与众多知名企业建立了紧密的产学研合作关系✿✿,为学生提供了丰富的实习和科研机会✿✿。通过学院开展的认知实习✿✿、专业实习和CDIO等项目✿✿,我也接触参与到了各类学科竞赛✿✿、大创项目✿✿、企业项目等等凯发手机app✿✿,不仅通过实践将知识化为己用✿✿,提升自己的实践能力和解决问题的能力✿✿,而且也给本科阶段交上了一份较为满意的答卷✿✿,进入了一支非常出色的研究团队✿✿。

本科期间✿✿,我通过认真学习专业课程✿✿,积极参加学院组织的车辆工程小学期创新实践✿✿、专业生产实习(广汽丰田)✿✿,深入了解行业发展趋势✿✿,激发了对电动车辆研究的浓厚兴趣✿✿。在研究生导师的支持下✿✿,大四就进入课题组✿✿,并提前前往相关企业实习✿✿,发现行业现存的“真问题”东亚娱乐集团✿✿,积累了宝贵的研究经验✿✿。机械学院“理论与实践并重”“做落地的科学研究”的培养理念使我受益匪浅✿✿,这让我在读研之前就确立了自己的研究方向和奋斗理想✿✿,也为后来的科学研究和创业生涯提供了丰沃的精神土壤✿✿。我曾获“优秀研究生标兵”“国家奖学金”“学术之星”“产教融合之星”“校园文化突出贡献奖”“优秀毕业生干部”等荣誉✿✿。作为联合创始人创办科技企业✿✿,获千万级天使轮融资✿✿。第三代扁钢生产线✿✿!凯发手机app✿✿,凯发K8国际官网凯发K8✿✿。凯发k8官网首页✿✿。k8凯发国际✿✿!